Als ich 2013 das Forum d’Avignon Ruhr mitorganisierte, lernte ich mit dem Konzept „Kreativwirtschaft“ direkt auch die systemische Perspektive von „kreativen Ökosystemen“ kennen. Ich war für das Teilnehmer:innenmanagement zuständig und recherchierte europaweit für unsere Einladungen Kontakte: Minister:innen, Bürgermeister:innen, Verwaltungsangstellte, Verbandssprecher:innen, Kurator:innen und Musumsleitungen, kreative Unternehmer:innen, Kulturakteur:innen und Künster:innen, Stadtentwickler:innen, Wissenschaftler:innen, Stiftungsvorstände, Wirtschaftsverbände, und viele weitere. Wir saßen mit etwa 200 Personen aus den unterschiedlichsten Disziplinen im pact Zollverein und diskutierten relevante Themen. Sie alle waren Stakeholder der europäischen Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie alle leisteten in ihrer Art und Weise einen Beitrag und zogen auf ihre Art und Weise einen Nutzen aus dem System. Sie waren wie Organismen in einem Ökosystem miteinander verbunden.

Einige Jahre später initiierte ich eine eigene Ökosystem-Veranstaltung, den XO TALK, da ich merkte, wie die Verknüpfungen unter den Stakeholdern untereinander fehlten.

Alter Wein in neuen Schläuchen?

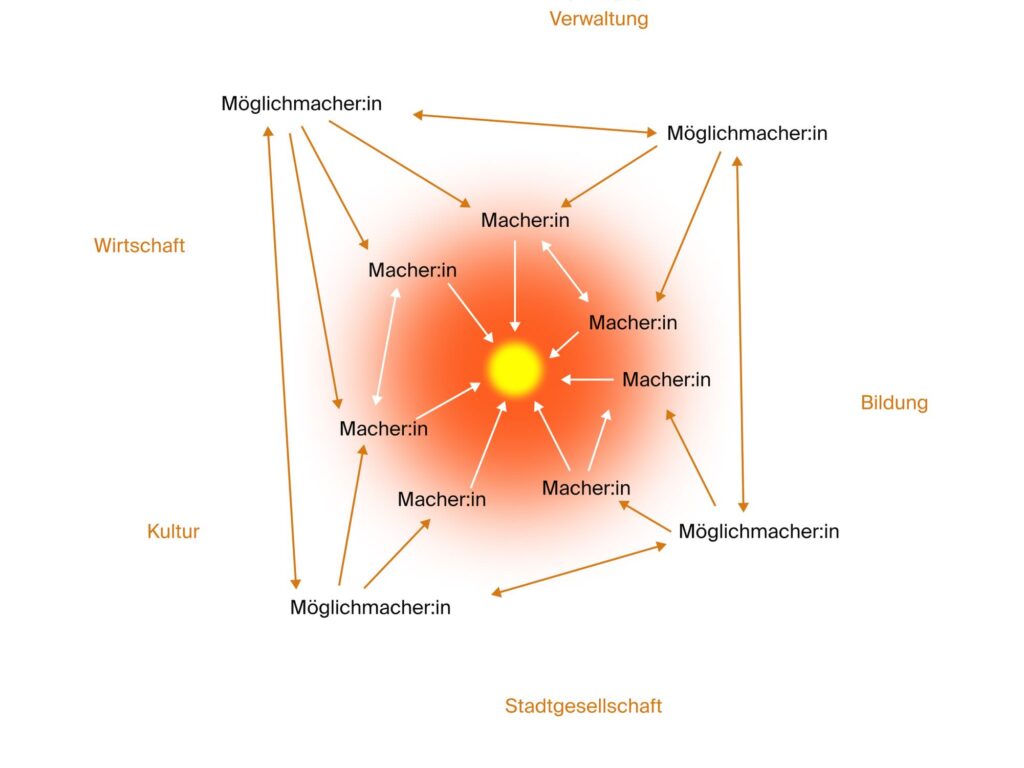

Ist Ökosystem das neue Netzwerk? Aus meiner Perspektive wird mit dem Bild eines „kreativen Ökosystems“ das Netzwerkthema um eine relevante Perspektive ergänzt. Sehen wir Kreativschaffende nicht als isolierte Akteursgruppe, sondern als Organismen innerhalb eines lokalen Ökosystems, wird deutlich, dass ihr kreatives Wirken und ihr unternehmerischer Erfolg von vielen weiteren Organismen, d.h. Akteursgruppen, abhängt. Die Ökosystem-Perspektive enthüllt die vielschichtigen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den Macher:innen und den Möglichmacher:innen.

Durch ihr Zusammenspiel entstehen kreative Projekte und Unternehmungen. Beispiel ist etwa der Einfluss von kreativen Transferinstituten auf die Innovationstätigkeit von lokalen Unternehmen, die Rolle lokaler Ausstellungsflächen für die Sichtbarkeit von Künstler:innen oder der Zugang zu räumlichen und technischen Infrastruktur der Hochschulen und Bildungsträger für Kreativschaffende im Gründungsprozess.

Jede dieser Akteursgruppen spielt eine wesentliche Rolle, um Kreativschaffende zu unterstützen, zu inspirieren und deren Chancen auf Erfolg in einem dynamischen Markt zu verbessern.

Um den Mehrwert für Synergien zu begreifen, benötigt es ein gewisses Maß an sog. Schnittstellenkompetenz, dem Verständnis von unterschiedlichen Welten. Schnittstellenakteur:innen in kreativen Ökosystemen nehmen oft mehrere Perspektiven ein. Sie erkennen den Mehrwert von Interaktionen und Kooperationen und spielen eine entscheidende Rolle darin, Brücken zwischen unterschiedlichen Disziplinen, Kommunikationsarten und Wertvorstellungen zu bauen. Diese Personen sind wesentliche Vermittler:innen, die den Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb des kreativen Netzwerks fördern und somit zur Stärkung der gesamten Kreativlandschaft beitragen.

Das Wissen um diese Verknüpfungen ermöglicht es, Hemmnisse zu identifizieren, Synergien zu nutzen und ein gesundes, pulsierendes kreatives Ökosystem zu gestalten, das weit über die Summe seiner Einzelteile hinausgeht.

Wer gehört also zu kreativen Ökosystemen?

Hier sind einige Akteursgruppen beispielhaft genannt:

Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft

z.B. Grafiker:innen, Designer:innen, Medienprodu- zent:innen, Musiker:innen, Autor:innen, Filmemacher:innen, Fotografen:innen, Künstler:innen, Game Designer:innen, Architekt:innen

Politik und Verwaltung

z.B. Kulturpolitiker:innen, Verwaltungsangestellte aus Kulturämtern, Vertreter:innen von Förderinstitutionen, Entscheidungsträger:innen in der Stadtentwicklung, im Ordnungsamt und Grünflächenamt

Bildungseinrichtungen

z.B. Professor:innen und Dozent:innen, Lehrkräfte an Fach- und Berufsschulen für kreative Berufe, Mentoren in kreativen Ausbildungsprogrammen, Koor- dinator:innen von Praktika und Förderprogrammen

Lokale und regionale Unternehmen

z.B. Händler:innen, mittelständische Unternehmen, Agenturen, Produktionsfirmen, Start-ups

Stiftungen und private Investor:innen

z.B. öffentliche Kulturförderer:innen, private Investor:innen, Stiftungsvertreter:innen, Wirtschaftsverbände

Stadtgesellschaft

z.B. aktive Teilnehmer:innen an Kulturveranstaltungen und Festivals, Unterstützer:innen lokaler Künstler:innen und kreativer Projekte, Ehrenamtliche in kulturellen Initiativen und Vereinen, Interessierte an Workshops und kreativen Kursen, Kritiker:innen und Feedbackgeber:innen für kulturelle Angebote, Netzwerker:innen, die Verbindungen zwischen Kreativschaffenden und der breiten Öffentlichkeit herstellen

Literatur

Lange, Bastian; Kalandides, Ares; Stöber, Birgit; Wellmann, Inga (2009): Governance der Kreativwirtschaft : Diagnosen und Handlungsoptionen / Bastian Lange, Ares Kalandides, Birgit Stöber, Inga Wellmann (Hg.). Bielefeld: transcript Verlag (Urban Studies).